‘शेखर एक जीवनी’ से चर्चा का शिखर छूने वाले अज्ञेय बहुत जल्दी ही कहानी कहना लिखना छोड़ गए। वह सिर्फ कविता के होकर रह गए। निबंधों से भी नाता जोड़े रहे। बाद में तो सन्नाटा बुनते-बुनते उन्हों ने अपना एक पौराणिक प्रभा-मंडल ही बना लिया। एक दार्शनिक खोल में वह पहले ही से बंद थे, एक दार्शनिक खोह भी रच ली। कहानी से दूर होने का कारण भी उन्हों ने बताया कि ‘मेरे लिए रचना-कर्म हमेशा अर्थवत्ता की खोज से जुडा रहा है और यही खोज मुझे कहानी से दूर ले गई है।’ उन का मानना था कि काव्य उतनी जल्दी पुराना नहीं पड़ता, कहानी पुरानी पड़ जाती है। ‘डेटेड’ हो जाती है। वह कहते थे कि, ‘अर्थवत्ता की खोज जिजीवषा का एक पहलू है और अर्थ या अर्थ की चाह को अंतिम रूप से खो देना जीवन की चाह ही खो देना है। मैं जीवन से चिपटा नहीं हूँ, पर जीना चाहता हूँ और अंत तक जीते रहना चाहता हूँ।’

खैर कोई साठ के दशक से अज्ञेय ने कहानी छोड़ी पर ज़िंदगी भर खुद ‘कहानी’ बने रहे। शायद यही कारण है कि ज़्यादातर लोग अज्ञेय के साहित्य से कम उन के जीवन से ज़्यादा ‘परिचित’ रहे। कमलेश्वर सरीखे लोग अज्ञेय के बारे में छाप-छाप कर बताते रहे तो कुछ बतिया-बतिया कर ही काम चलाते रहे। रवींद्रनाथ त्यागी ने तो अज्ञेय के निधन पर भी श्रद्धांजलि लिखी तो उस में अज्ञेय के साहित्य या अज्ञेय के बारे में नहीं अज्ञेय और उन की ‘महिलाओं’ के बारे में ही लिखा। लिखा कि अज्ञेय न जिस को भी कहा ‘बांहों’ में गहा। फिर उन्हों ने अपने मेरठ में होने की बात दर्ज की यह दर्ज करते हुए कि मेरठ में ही उन्हों ने पहला तलाक लिया कि मेरठ में ही उन्होंने ‘यह’ किया मेरठ में ही ‘वह’ किया। वगैरह - वगैरह।

कुछ ये वगैरह - वगैरह, कुछ अपनी जटिल संरचनाओं के बूते अज्ञेय क्या जीवन, क्या साहित्य हर जगह ‘अज्ञेय’ ही बने रहे। कभी गेय नहीं बन पाए वह। शायद सायास। कि अनायास? कहना कठिन है। पर मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं जो सुबह-शाम उन के ‘गेय’ न होने का ‘भरम’ भूजते थे, रूपवादी बताते नहीं अघाते थे, वही दुपहरिया संझवरिया ‘भाई जी, भाई जी’ कह कर उन के चरण चूमते थे। उन का वृंदगान गाते थे। अज्ञेय जी की एक तिरछी सी मुसकान पाते ही विभोर हो जाते थे। अज्ञेय जी से नौकरियां ले आते थे, विश्वविद्यालयी, अखबारी, सरकारी। बड़े-बड़े मठाधीशों का यह हाल था तो छुटभइयों की छोड़िए।

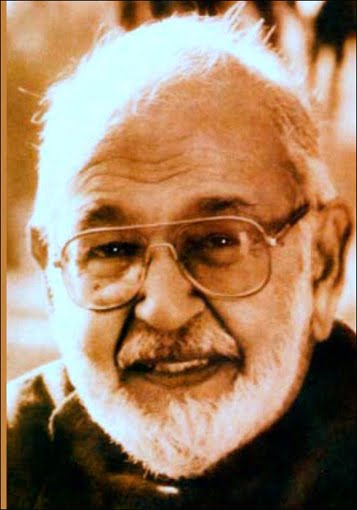

कहे अनकहे ढेर सारे महिला प्रसंगों के बावजूद सचमुच न जाने क्यों जीवन में अज्ञेय सचमुच अज्ञेय ही थे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ‘अज्ञेय’। इतना खुला होने के बावजूद वह अनखुले ही रहे। बहुत कम लोगों के लिए उन के दरवाजे खुले, पर खुले तो खूब खुले। इन में भी ज़्यादातर के लिए वह वात्स्यायन जी, भाई जी ही बने रहे। बाद में वत्सल निधि के मार्फ़त भी वह कुछ खुले तो लेकिन अपनी खोल में ही खुले। उन के बड़े निकटस्थ रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या नामवर सिंह, मनोहर श्याम जोशी भी उन्हें उतना ही जान पाए जितना उन्हों ने उन्हें जानने दिया। बाद में वत्सल निधि के फेर में पंडित विद्यानिवास मिश्र उन की ‘अज्ञेयता’ को कितना भेद जाए, यह वह ही जानें, पर आरोपों की लंबी फेहरिस्त जो उन्हों ने भुगती वह ज़्यादातर लोग जान गए, पर यह भी कम ही लोग जानते हैं कि दिल्ली में अपने ढेर सारे युवा ‘शिष्यों’ के प्यार के वह वाहक बने। न सिर्फ़ वाहक बने सामाजिक पारिवारिक बंधनों को बलाए ताक रख उन की शादियां करवाईं, आशीर्वाद दिया। शायद इसी लिए वह प्यार की तड़प की आंच में कम उसकी पुलक की आंच में ज़्यादा तिरते थे और इसी लिए बकौल प्रभाकर माचवे ‘जब दिल ने दिल को जान लिया/ जब अपना सा सब मान लिया/ तब गैर पराया कौन बचा/ गर बचा सिर्फ़ तो मौन बचा।’ तार सप्तक में उन की यह कविता बहुत बाद में अज्ञेय के गद्य में दूसरी तरह से फूटी, 'उस ने इतराते हुए कहा, मुझे दुलरा दो न। फिर उसने हुमक कर साथ सटते हुए कहा, ‘मुझे बांह दो न।’ फिर उस की सांसें धीमी और नियमित हो गईं: आवश्वस्त भाव से वह सो गई। इन और ऐसी बातों की चर्चा भृतहरि और अमरू्क कर गए है। दूसरे भी कर गए हैं - इतनी कर गए हैं कि तालिकाएं बन गई हैं। पर उस के आश्वस्त सो जाने के बाद मेरा जो निर्निमेष जागता अकेलापन है, उस के बारे में किसने क्या कहा।'

वह कहते भी थे कि, ‘अमरबेल पेड़ को खा जाती है। क्या अभिव्यक्ति भी अनुभूति को भार दे सकती है।’ फिर बताते भी थे कि, 'प्राणों की आंधी भी होती है।' अज्ञेय दरअसल कविता के सहारे आत्मा और जीवन के रहस्यपूर्ण प्रदेशों की यात्रा करते करवाते हैं। इसी लिए वह प्रेम, आत्मा, मृत्यु जैसे विषयों से संबद्ध बुनियादी मानवीय चिंताओं के कवि हैं। शायद इसी लिए वे अपने काव्य संकलनों में सूक्तियों के रूप में बोलते रहे हैं। बोलने की अदा, शिल्प वैशिष्ट्य, तराशी हुई भाषा, कलात्मक मितव्यियता जैसे घटकों के माप-जोख में ही तो वह खासे ‘अज्ञेय’ मान लिए गए। इतना कि प्रभात त्रिपाठी जैसे आलोचक तो उन्हें अप्रासंगिक बताने पर तुल गए और लिखने को यहां तक लिख गए कि वे अध्यात्मवादी हैं और इसी लिए उन के बारे में इतना सोचने विचारने की क्या ज़रूरत है। तो क्या सचमुच यह सिर्फ प्रभात त्रिपाठी बोल रहे थे? जाहिर है कि नहीं। उन के इस बोलने में, बोलने के मूल में नेमिचंद्र जैन और उन के दामाद अशोक बाजपेयी भी समाहित थे। तो न सिर्फ़ अज्ञेय की कविता में एकांत है, वह खुद भी एकांत में थे। अकेले। हिंदी अलोचना के दो महा-धनुर्धर नामवर सिंह और अशोक वाजपेयी और उन के स्कूली शिष्यों समेत सरीखों के वाणों से छिलते हुए। जो उन को खारिज ही कर देना चाहते थे। कमलेश्वर, हरिशंकर परसाई, नेमिचंद्र जैन, रवींद्रनाथ त्यागी जैसों के भी तरकश खाली नहीं थे। एक समय तो इलाहाबाद के परिमालियों ने उन्हें दौड़ा ही लिया था। जनवादी अलग ही उन्हें दौड़ा-दौड़ा लेते थे। तो उन के साथ कौन थे? रघुवीर सहाय। निरे कवि। वह भी लोहियावादी। विद्यानिवास मिश्र । ललित निबंध से ही तब फुर्सत नहीं थी उन्हें। सर्वेश्वर। वह नामवर के ही फेर में पड़े रहे। और भाई जी, भाई जी करते रहे।

अज्ञेय इन सब चीज़ों को जानते-बूझते भी अज्ञेय बने रहे। प्रतीक, नया प्रतीक, दिनमान, नवभारत टाइम्स, देश-परदेस, व्याख्यान, कविता, निबंध और वगैरह-वगैरह करते रहे। और पूछते रहे, 'पानी: पानी आपने को कैसे छानता है?' बाद में अज्ञेय आलोचकों की मार से कितने अकेले और आक्रांत हो गए थे यह उन के चौथा सप्तक की भूमिका से ज़्यादा ठीक से समझा जा सकता है, 'मैं नहीं चाहता कि मेरी संस्तुतियों की प्रतिकूल प्रतिक्रिया का दंड इन कवियों को मिले और मैं कटु अनुभव से जानता हूँ कि ऐसा प्रायः होता आया है। यह वही अज्ञेय थे जिन्हों ने तार सप्तक निकाल कर तहलका मचाया था। और यह भी वही अज्ञेय थे जो बरसों बाद चौथा सप्तक निकाल रहे थे तथा अपने कवियों का बचाव भी इस तरह करने के लिए अभिशप्त हो रहे थे। शायद यह उन का स्थितियों से प्रतिकार ही था कि वह 1977 में प्रकाशित कविता संग्रह महावृक्ष के नीचे में लिख रहे थे पर आंखों ने हार/दुख अवसान/मृत्यु का/अंधकार भी देखा तो/सच सच देखा।' और इन्हीं आंखों से उन की अपेक्षा थी, 'इस पार उन्हें जब आवे दिन-/ ले जाने उस पार/ उन्हें फिर भी आलोक कथा/ सच्ची कहने देना/ अपलक हंसती रहने देना/ जब आवे दिन।'

औचक सौंदर्य संवेदन और उस की निपट पारदर्शी मनोवस्था को गूंथ कर अज्ञेय जिस ‘प्यार’ को पढ़ते हैं वह उन की कविताओं में 'निर्व्याज' और अजटिल स्थितियों में उपस्थित होता है। 'बर्फ की तहों के नीचे' कविता में वह लिखते हैं, 'मेरी भी शिलित अस्ति के भीतर कहीं/ तुम ने मुझे लगातार पिघलाया है/ पर यह जो गलना है/ तपे धातु का उबलना है/ मैं ने इसे झुलसते हुए सहा है/ पर कब, कहां-कहां।' उन की कविता 'चुपचाप नदी' तथा नाच पढ़ कर लगता है जैसे उन्हों ने अपने समस्त भाषिक संरचना कौशल को दांव पर लगा दिया हो। वह जैसे स्थितियों को दुहराते हैं, 'बर्फ की लड़ी की छाया सा लटका हूँ।' वह जैसे रंग भरते हैं, 'छाया को झरत पत्ते नहीं ढंकते/ पत्तों को ही छाया छा लेती है।'

दर्द की दीवठ को वह दहकाना भी खूब जानते थे. 'पैंताने से धीरे-धीरे/ खिसक गई है धूप/ सिरहाने रखे हैं/ पीले गुलाब/ क्या नहीं तुम्हें भी दीखा इनका जोड़/ दर्द तुममें भी उभरा?' और प्यार की एंद्रिकता: 'कि तुम सपना हो, कि कगार तोड़ती बाढ हो/ कि तलवार की भादों की भरन हो/ कि व्रत का निशि-जागर हो/ [मैं धार पर हूं]/ कि तुम-तुम-तुम उन्माद हो/ कि विधना की कृपा हो, कि मरन हो कि प्यार हो/ जो मैं धार पर हूं।

अज्ञेय का जीवन कितना अज्ञेय था कितना गेय इस पर विवाद एक बार फिर भी स्वीकारा जा सकता है। कवि सम्मेलनों में न जाने की ज़िद, पर एकल काव्य पाठ कर लेना, कुछ भी बतियाना, बोलना तो टेप आन रखना सब से अलग-थलग रहना तथा वगैरह-वगैरह के अंतर्विरोध उन के कुशीनगर में जनमने, जंगल-जंगल, शहर-शहर घूमने, सेना की नौकरी, जेल, महिला प्रसंग, कविता कहानी आलोचकों की मार, नौकरी फिर भी फक्कड़ई, इन सारी फेहरिस्तों के अलावा के भी फेहरिस्तों को जोड़ लें तो कहां से फूटे अंतिर्वरोध, कोई एक सिरा कोई एक तार कोई एक वगैरह पकड़ या छू कर हम नहीं जान सकते कि वह कैसे 'अज्ञेय' बन गए और 'गेय' क्यों नहीं बन पाए। पर साहित्य में भी वह अज्ञेय हैं मतलब वह समझ में नहीं आते कहना कुछ ठीक नहीं लगता। शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप का तो डंका आज भी बजता है। रही बात कविता की तो उन्हों ने आसान कविताएं मन को मंथने वाली भी ढेरों कविताएं लिखी हैं। जैसे मुझे उन की यह हाइकू बहुत पसंद है:

अज्ञेय का जीवन कितना अज्ञेय था कितना गेय इस पर विवाद एक बार फिर भी स्वीकारा जा सकता है। कवि सम्मेलनों में न जाने की ज़िद, पर एकल काव्य पाठ कर लेना, कुछ भी बतियाना, बोलना तो टेप आन रखना सब से अलग-थलग रहना तथा वगैरह-वगैरह के अंतर्विरोध उन के कुशीनगर में जनमने, जंगल-जंगल, शहर-शहर घूमने, सेना की नौकरी, जेल, महिला प्रसंग, कविता कहानी आलोचकों की मार, नौकरी फिर भी फक्कड़ई, इन सारी फेहरिस्तों के अलावा के भी फेहरिस्तों को जोड़ लें तो कहां से फूटे अंतिर्वरोध, कोई एक सिरा कोई एक तार कोई एक वगैरह पकड़ या छू कर हम नहीं जान सकते कि वह कैसे 'अज्ञेय' बन गए और 'गेय' क्यों नहीं बन पाए। पर साहित्य में भी वह अज्ञेय हैं मतलब वह समझ में नहीं आते कहना कुछ ठीक नहीं लगता। शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप का तो डंका आज भी बजता है। रही बात कविता की तो उन्हों ने आसान कविताएं मन को मंथने वाली भी ढेरों कविताएं लिखी हैं। जैसे मुझे उन की यह हाइकू बहुत पसंद है:

सर्प तुम नगर में गए भी नहीं

और न ही सीखा तुम ने वहां बसना।

फिर कहां से तुम ने विष पाया

और कहां से सीखा डसना।

अब अलग बात है कि वह कवियों के कवि मान लिए गए।

अज्ञेय पर सबसे बड़ा आरोप उन की गुरू गंभीरता का ही है पर बहुत कम लोग जानते हैं कि अज्ञेय हल्की फुलकी कविताएं भी बहुतेरी लिख गए हैं। ऐसी ही कुछ कविताएं यहां द्रष्टव्य हैं:

आपने महसूसा तो मैं ने आपको अप्रोचा

कि आप से ज्ञातूं: आप ने मुझे ही क्यों आलोचा?

पर आज आप अनाहूते

ही समक्ष आविर्भूते-

आप ने तो मुझे बडे संकट से मोचा।

०००

तूर से फ़रमा ले उतरे हज़रत मूसा,

तलैटी में गदराया देसी आम उस ने चूसा

बोल उठे: पटिया पर आग से लिखे

आदेश तो मुझे कल दसियों दिखे,

भोगा हुआ यथार्थ मैं ने आज महसूसा।

०००

गरदाने जब बांचने गए हजरत इब्न बब्ता

खड़ाऊं छोड़ पंडित ने उठा लिया जूता:

चांद पर जमाते हुए

बोले हकलाते हुए

'एहसासा कि महसूसा? अनुभव कि अनुभूता?

कुछ कवि प्राणियों पर भी उन की कलम चली है:

कवि से कुलपति हुए एस. एम. सिंह सुमन

पीठ को आचार्य मिला, कविता हुई गुम, न?

[शिव मंगल सिंह सुमन]

००००

एक थे ध० भारती, साकिन अतरसुइया

मौके से छू आए बांग्लादेश की धइया।

पद्मश्री तो पा गए

पर कविता गंवा गए

[या यों ही हेरा गए हो के बंबइया?]

[धर्मवीर भारती]

००००

दोनों दुनिया देख लौटे श्रीकांत वर्मा

कहीं उन्हें मिले नहीं अपना समानधर्मा

ईश्वर की भी अर्जी पर

बोले वह: तुम मेरी मर्जी पर

चाहो तो मेरे तहत रहो विश्वकर्मा !

[श्रीकांत वर्मा]

इलाहाबाद में 'परिमल' के लोगों की अज्ञेय पर हमेशा विशेष कृपा रही। तो बाद में जब 'परिमल' के लोग बिखरे तो उन्हों ने यह कविता लिख दी:

पांच पूत परिमल बन्नो के करने आत्म प्रचार

मुंबा देवी एक ले गईं बाकी रह गए चार

चार पूत परिमल बन्नो के कविता करें प्रवीन

एक संसोपा में जा बैठा बाकी रह गए तीन-

तीन पूत परिमल के सोचें कहीं न जावें खो

एक लगा प्रतिमान जांचने बाकी रह गए दो

दो सपूत परिमल बन्नो के एक-एक से नेक

दिल्ली सेवा फली एक को बाकी रह गया एक

एक पूत परिमल का गंगा तटे कमाना पुन्न

किंतु कौन वह कौन बतावे? बाकी रह गया सुन्न !

अज्ञेय जी कहते थे, 'काल को हमने मार कर कैलेंडर में टांग दिया है। पर वह सर्वेश्वर के गांव और वहां कुआनो नदी को ऐसे परिभाषित कर गए हैं:

गुदना गुदाए स्वस्थ मांसल पिंडलियां थिरकाती

ढोल,बादल, बांसुरी पर नाचती थी

पलक झुका गीले केश फैलाए

रामायण की कथा बांचती थी

आरती सी दीपती थी

चंदन सी जुडाती थी

प्रसाद सी मिलती थी

चरणामृत सी व्याकुल होठों से लग कर

रंग रंग में व्याप जाती थी

तुकबंदी करने वाले कवियों पर उन का एक तंज देखिए:

जितना बढ़िया तुक है

उतना ही अच्छा तर्क होता

तो तुम्हारे काव्य में कितना फ़र्क होता।

शायद इसी लिए उन्हों ने यह भी लिखा:

काल और मैं

भाषा और मैं

कविता और मैं

हम में सदा रहती है ठनी।

बहुत गंभीर रुपक और अर्थपूर्ण बिंब विधान रचने वाले अज्ञेय इस तरह का गद्य भी लिख गए हैं: 'कितना ही ऊपर चढ जाओ, जब बैठोगे तो अपने ही चूतडों पर। अरे यार ! तो क्या हुआ? उसी जोड का सच यह भी है कि 'कितना ही नीचे धंस जाओ, जब खडे होगे तो अपने पैरों पर !'संस्कार को 'आटो सेंसर बताने वाले अज्ञेय कहते थे, 'मेरे लिए 'इंटेलेक्चुअल' होने का मतलब यह होता है कि हम विचार को, आइडिया को, जीवन के प्रयोजनों पर वरीयता दे रहे हों। केवल शिक्षित अथवा दीक्षित प्राप्त बुद्धि का पेशेवर उपयोग करना इंटेलेक्चुअल होना नहीं है-मेरे लिए नहीं है, क्यों कि इस परिभाषा से आरंभ करने वाले लोग भी हैं जिन का परिभाषित यह वर्ग कोई आत्यंतिक महत्व नहीं रखता, एक सुविधा का दरबा-भर है।' फिर एक जगह जैसे वह इंटेलेक्चुअल से खेलते भी हैं:

अक्ल बड़ी कि भैंस?

-यह तो इस पर है कि अक्ल

किस की, और भैंस किस गद्दी पर

-अगर अक्ल भारतीय इंटेलेक्चुअल की

और भैंस सरकार की

तो नि:संदेह भैंस बड़ी है।

बल्कि इंटेलेक्चुअल तो भैंस को

पूजने को तैयार होगा !

इसी तरह एकाधिक बार वह दार्शनिकता की खोह से निकले हैं। आभिजात्य होने के आरोप को वह बराबर भुगतते रहे। लेकिन वह कहते थे, आभिजात्य है, तभी करुणा भी है, जो जीव-मात्र के प्रति बेध्यता है। नहीं तो दया है, जो हीनत्व की कवच है।'

अपनी पीढी से शायद उतने आश्वस्त नहीं थे वह। तभी तो उन्हों ने लिखा:

बन रही है वह पीढ़ी

जो मेरी कविताएं

दोबारा पढेगी।

पर क्या सचमुच उन का यह कहना कहीं अर्थ पा पाया? कि 'देह की स्मृतियों' में ही उन के डूब गया? मन के सवालों में, अंतर्द्वंद्व के जालों में, दुर्निवार कालों में, कही बेहिसाब मलालों में कूद कर बिला गया? हेरा गया? कि हम ही हेर नहीं पाए? शायद उन के सवालों से, सुलगते, सिसकते सकुचाते सवालों से उबर ही नहीं पाए। कि उन की आंच में टहक कर सुन्न हो गए, फ्रिज हो गए? यह फच्च्रर समझ पाना कठिन ही नहीं,

दुर्निवार भी है ! गोया वह पूछ रहे हो, एहसासा कि महसूसा?

और हम अनुत्तरित दर अनुत्तरित हैं बिल्कुल दुर्निवार किंतु आत्म दया जीते हुए-अज्ञेय से 'अज्ञेय' होते हुए।

अज्ञेय को संपूर्णता में रचा आपने । बधाई

ReplyDelete